Букмекерская контора Зенит является представителем официального бренда и работает как легально так и в оффшорном секторе. Платформа имеет хорошие рекомендации на международном уровне и отзывы постоянных игроков. Маржа оператора находится в пределах 7%-10%, роспись идентична легальной версии и котировки ничем не отличаются, находятся на одном уровне.

| 🌐 Оф. сайт | www.zenitbet.com |

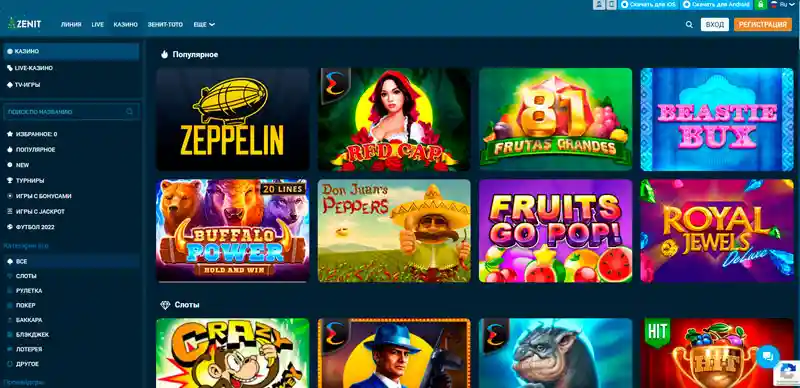

| 💎 Предлагает | Ставки на спорт, Лайв ставки, Онлайн-казино, Лайв-казино, Киберспорт, ТОТО. |

| 🎁 Приветственный бонус | 30000 руб. |

| ⚽ Спорт | 27+ видов. |

| 🎮 Киберспорт | CS:GO, DOTA 2, League of Legends, Rainbow Six, COD, Starcraft 2, Starcraft Bloodwar, Valorant, King of Glory. |

| 🎰 Казино | 35+ игровых провайдеров. |

| 💵 Пополнение | Visa, Mastercard, МИР, Piastrix, СБП, Bitcoin, Tether, Ethereum и др. |

| 📲 Софт | Андроид, IOS, Windows. |

| 📜 Лицензия | Кюрасао, №139620.. |

| ✔️ Компания | BetZenit N.V. |

| 🚀 Основано | 1998 г. |

Сайт Зенитбет работает быстро, без сбоев. Это очень важный момент для большинства игроков. Ведь при перебоях есть риск пропустить важный коэффициент в лайве.

Важно! Компания предлагает новичкам стартовый бонус в размере 30 000 рублей. Получить их достаточно просто. Для этого необходимо пройти регистрацию в системе и пополнить свой депозит. Минимальную сумму ввода, а также вейджер для отыгрыша и срок действия предложения можно найти в разделе основного меню.

Регистрация на официальном сайте БК Зенит не займет у вас много времени. Чтобы зарегистрироваться и начать игру, необходимо зайти на сайт через рабочее зеркало.

*Актуально на 17.04.2024